¡Tu carrito actualmente está vacío!

Alejandro Obregón: El Huracán Tropical del Arte

Alejandro Obregón llegó al mundo el 4 de junio de 1920, en una Barcelona huérfana de sol caribeño, como un secreto que el Mediterráneo quiso guardar. Pero el niño supo desde su primer aliento que su destino no cabía en aquellas calles grises; a los pocos años, el murmullo de Barranquilla lo reclamó con el olor del río y el canto de los manglares.

Allí, bajo la sombra húmeda de las palmas, Obregón recibió su educación más profunda: el trópico le enseñó a ver la luz en destellos de verde y coral, a sentir la humedad como un color que gota sobre la piel.

Cuando partió a Boston, el muchacho se estremeció ante los muros helados de la academia: pinceles, marfiles, cánones que pretendían contener el ritmo de su imaginación. Volvió a Barcelona, a la vieja Escuela Llotja, con la misma impaciencia de quien registra el mundo con ojos prestados. Pero, como escribiera Cepeda Samudio, “el artista no aprende a hablar en los manuales: aprende cuando tropieza con lo real”. Y fue en los solares de Barranquilla donde Obregón tropezó con el verdadero lenguaje de su pulso creativo: la brizna de hierba, el vuelo de un pájaro furtivo, la tensión de un cielo presto a estallar en tormenta.

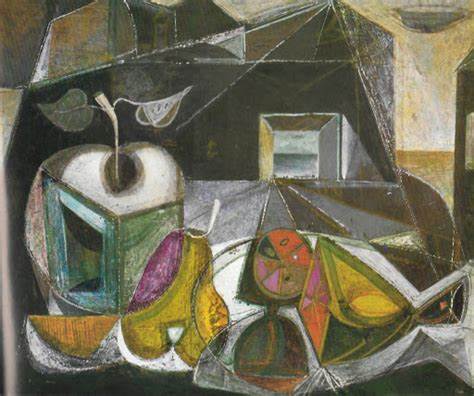

Entre 1942 y 1946 sus cuadros eran confesiones temblorosas: el naturalismo y el expresionismo se disputaban el lienzo, como amantes que se ignoran pero se necesitan. Allí se gestó la semilla de su audacia, un territorio donde los colores no pedían permiso y los contornos se disolvían en suspiros de óleo. Poco a poco, el joven pintor tejía un vocabulario propio, un alfabeto de pinceladas que rompían el orden, desafiaban la simetría y buscaban en cada mancha un atisbo de verdad.

Fue a partir de 1947 cuando Obregón decidió cantar sin refrenos. Sus cuadros comenzaron a sacudirse de esquemas: planos que se superponían como parpadeos de luz, géneros que colisionaban y estallaban en armonía. El amarillo se convirtió en aviso de sol, el rojo en latido de coral, el turquesa en eco de mar profundo.

En “Bodegón en amarillo” (1955) los objetos cotidianos se rebelaron contra su quietud: un jarrón dejó de ser un simple recipiente para transformarse en faro de insurrección cromática.

Pero el paisaje interior de Obregón no ignoraba la historia que le tocaba vivir. El Bogotazo de 1948 se filtró en su paleta, oscureció sus días y se clavó en sus pinceladas. El gris dejó de ser un luto académico: se volvió elegía de la violencia, un lamento que navegaba entre sombras y silencios. Sus obras de entonces no mostraban con lujo de detalles la tragedia, sino que la evocaban con la fuerza de un susurro: cada brochazo era un latido de angustia, cada mancha un eco de escombros.

Con el paso de los años, su espíritu creció en magnitudes insospechadas. Entre 1958 y 1965 pintó murales invisibles al paso cotidiano: lienzos tan vastos que parecían respirar por sí solos, llenos de formas que se expandían más allá del bastidor. Fue la época de “Violencia” (1962), ese óleo que le valió el Premio Nacional, donde figura y paisaje se trenzan hasta volverse indivisibles; y de “Ícaro y las avispas” (1966), ese canto al deseo y al peligro, al ascenso y al filo del abismo. Obregón había descubierto que la pintura podía ser tan grandiosa como un huracán, tan íntima como un suspiro.

A partir de 1966 se entregó a obsesiones recurrentes: flores de páramo, ángeles erráticos, anunciaciones que brotaban con la delicadeza de un poema y la urgencia de un llamado. Sus pinceles se tornaron gotas: goteos de color que, al unirse, formaban atmósferas densas, palpables, capaces de despertar la emoción dormida. Juan Gustavo Cobo Borda, testigo atento de esa etapa, habló de motivos que “persiguen, se esfuman y resurgen”, un coro silencioso que habita la tela.

En paralelo, el animalario de su memoria se amplió: peces dorados como centellas de luz, cóndores tallados en energía, toros que trotan en el imaginario nacional. Obras como “Pez Dorado” (1947) y “Toro-Cóndor” (1960) revelan su pasión por la fauna y su capacidad para convertir el reino animal en espejo del espíritu humano. Pero Obregón no eludió el horror: pintó la violencia bipartidista con esas mismas herramientas, transformando el ave en símbolo de dolor, elevando la tragedia a la categoría de mito contemporáneo.

El eco de su arte no quedó confinado a los talleres: en 1959 llenó con un fresco la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, un estallido de formas y colores que narraba el Caribe y la sierra en diálogo perpetuo. Aquel mural, retablo urbano, fue un pacto con la ciudad: la pintura como palabra pública, como relato compartido.

Obregón viajó a Venecia en 1956, y desde allí su nombre viajó a París, Nueva York y Londres. Recibió medallas, condecoraciones, el aplauso oficial, pero lo más valioso fue el reconocimiento del tiempo: dos veces obtuvo el Premio Nacional de Pintura, mereció la Cruz de Boyacá y la de Rafael Núñez, pero sobre todo pintó la identidad de un país que aún buscaba su voz.

Murió el 11 de abril de 1992 en Cartagena, pero su obra no sabe de despedidas. Cada trazo suyo se mantiene vivo en museos y galerías, en el corazón de quienes entienden que la pintura es, como decía Cepeda Samudio, “la escritura del color sobre el pergamino del mundo”. Alejandro Obregón soñó en fragmentos de luz y sombra, con el oleaje como compás y la memoria como lienzo infinito. Hoy, sus cuadros nos hablan con urgencia y ternura: nos invitan a mirar el caos con asombro y a encontrar, en cada brochazo, el latido indomable de la vida.